Le cannabichromanone, souvent désigné par son acronyme CBCN, est un cannabinoïde relativement peu étudié extrait du cannabis, mais dont le potentiel thérapeutique commence à susciter l’intérêt. Bien que présent en quantités infimes dans certaines variétés de cannabis, ce composé intrigue par sa structure chimique particulière, ses interactions avec le système endocannabinoïde et ses effets pharmacologiques prometteurs. Cet article offre une analyse détaillée du CBCN, depuis sa structure moléculaire et sa composition jusqu’à ses applications potentielles en passant par ses implications légales en France.

1. Introduction

1.1. Contexte et Origine

Le cannabis, plante utilisée depuis des millénaires pour ses vertus médicinales, récréatives et rituelles, abrite un grand nombre de cannabinoïdes aux structures et aux effets variés. Parmi ceux-ci, le cannabichromanone (CBCN) se distingue comme un composé mineur qui, bien que présent en faibles quantités, pourrait jouer un rôle significatif dans les effets globaux de la plante. Alors que les cannabinoïdes majeurs tels que le Δ⁹‑THC et le cannabidiol (CBD) ont largement fait l’objet de recherches, les cannabinoïdes mineurs comme le CBCN représentent une frontière d’exploration qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles applications thérapeutiques.

Issu de la famille des cannabinoïdes, le CBCN se caractérise par un squelette moléculaire unique, qui le rapproche de composés comme le cannabichromène (CBC) et, dans une moindre mesure, du tétrahydrocannabinol (THC). Sa découverte et sa caractérisation font partie d’un effort continu visant à comprendre la diversité chimique du cannabis et à identifier des molécules susceptibles d’interagir de manière bénéfique avec le système endocannabinoïde humain.

1.2. Domaines de Recherche Actuels

La recherche sur les cannabinoïdes s’appuie sur plusieurs axes fondamentaux :

- Pharmacologie et Thérapie :

Les chercheurs étudient les effets des cannabinoïdes sur le système endocannabinoïde afin de développer de nouveaux traitements contre la douleur, l’inflammation, l’épilepsie, et même certains troubles neurologiques et psychiatriques. - Relations Structure‑Activité (SAR) :

Comprendre comment des modifications subtiles de la structure chimique influencent l’interaction avec les récepteurs CB1 et CB2 est essentiel pour optimiser les effets thérapeutiques tout en minimisant les effets indésirables. - Développement de Nouveaux Médicaments :

La synthèse d’analogues cannabinoïdes permet d’obtenir des composés aux profils d’action spécifiques, qui pourraient constituer des alternatives aux médicaments actuellement disponibles. - Standardisation et Analyse :

L’utilisation de techniques analytiques avancées (chromatographie, RMN, IR, spectrométrie de masse) permet de caractériser précisément ces molécules et d’assurer leur pureté, un facteur crucial pour leur utilisation en recherche et en clinique.

1.3. Comparaison avec d’Autres Cannabinoïdes

Pour situer le CBCN dans le vaste panorama des cannabinoïdes, il est pertinent de le comparer aux composés les plus étudiés :

- Cannabichromène (CBC) :

Le CBC partage avec le CBCN un noyau chromenique qui contribue à son activité anti‑inflammatoire et antioxydante. Toutefois, le CBCN présente des variations dans sa chaîne latérale et dans la disposition de ses groupes fonctionnels, ce qui peut moduler différemment ses interactions avec les récepteurs. - Tétrahydrocannabinol (THC) :

Le THC, notamment le Δ⁹‑THC, est le cannabinoïde psychoactif par excellence, caractérisé par un noyau benzo[c]chromen qui lui confère une forte affinité pour les récepteurs CB1, induisant des effets euphoriques. En comparaison, le CBCN est moins étudié, et ses effets psychoactifs restent encore à préciser, bien que sa structure distincte puisse lui conférer un profil moins intoxicant. - Cannabidiol (CBD) :

Le CBD est reconnu pour ses propriétés thérapeutiques sans effets psychoactifs significatifs. Sa structure, dépourvue du noyau fermé typique du THC, lui permet d’agir sur divers récepteurs, y compris ceux non directement liés au système endocannabinoïde. Le CBCN, en partageant certains éléments structurels avec le CBD et le CBC, pourrait présenter un profil d’action similaire, notamment en termes d’effets anti‑inflammatoires et antioxydants.

Ainsi, le CBCN se positionne comme un cannabinoïde intéressant qui, grâce à sa structure hybride, pourrait combiner certains avantages des cannabinoïdes non psychoactifs (CBD, CBC) avec d’autres propriétés susceptibles d’intervenir dans des effets thérapeutiques spécifiques. Sa caractérisation précise est essentielle pour comprendre son potentiel d’application et pour orienter la recherche future.

2. Structure Moléculaire et Détails Scientifiques

2.1. Formule Chimique et Nom

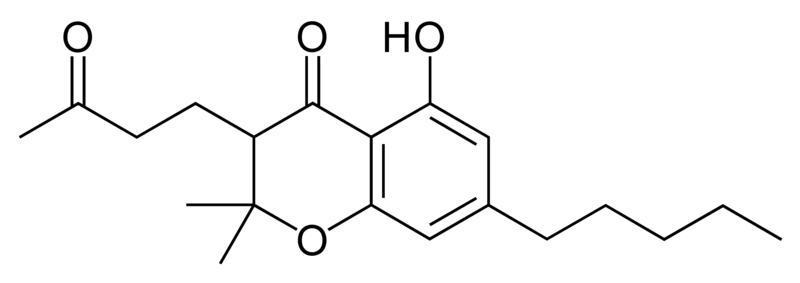

Le CBCN est défini par la formule moléculaire :

C19H26O2

Son nom formel est : 5-hydroxy-2,2-diméthyl-3-(3-oxobutyl)-7-pentyl-3H-chromen-4-one

Ce nom révèle plusieurs informations clés sur sa structure :

- La présence d’un noyau de chromen modifié, avec une fonction cétone (4-one) et un groupe hydroxyle en position 5.

- Deux groupes méthyle en position 2 (2,2-diméthyl) et un substituant pentyle en position 7.

- Une chaîne latérale 3-oxobutyl en position 3, qui participe aux interactions biologiques.

2.2. Description de la Structure Moléculaire

La structure du CBCN peut être décomposée en plusieurs parties :

- Noyau de Base :

Le cœur de la molécule est un squelette de chromen, une structure bicyclique qui combine des caractéristiques aromatiques et cycliques. Ce noyau est essentiel pour la reconnaissance par les récepteurs du système endocannabinoïde. - Groupes Fonctionnels :

- Un groupe hydroxyle (-OH) est fixé sur le noyau, essentiel pour les interactions par liaisons hydrogène.

- Un groupe diméthyle (2,2-diméthyl) contribue à la stabilité de la molécule.

- Un substituant 3-oxobutyl apporte une polarité modérée et influence la conformation.

- Un groupe pentyle accroît la lipophilicité, favorisant l’interaction avec les membranes cellulaires.

- Organisation et Conformation :

La disposition de ces groupes permet au CBCN de se classer parmi les cannabinoïdes qui interagissent avec le système endocannabinoïde. La présence de la fonction cétone et du groupe hydroxyle confère une polarité qui peut influencer l’affinité pour certains récepteurs, tout en assurant une bonne stabilité chimique.

2.3. Isomères et Variantes Structurelles

Le CBCN peut exister sous divers isomères en raison de la présence de centres chiraux et de la flexibilité de certaines chaînes latérales :

- Isomérie de Configuration :

La disposition spatiale des groupes fonctionnels peut varier, donnant lieu à des isomères dont l’affinité pour les récepteurs CB1 et CB2 peut être modifiée. - Isomérie Conformelle :

La flexibilité relative du substituant 3-oxobutyl peut générer différents conformères en solution, influençant la biodisponibilité et la durée d’action.

Ces variations structurelles sont essentielles à l’étude des relations structure‑activité (SAR) et pourront permettre d’optimiser les propriétés pharmacologiques du CBCN.

2.4. Propriétés Physico‑Chimiques

Les propriétés physico‑chimiques du CBCN conditionnent son utilisation en recherche et en formulation :

- Solubilité :

Le CBCN est globalement lipophile grâce à son groupe pentyle, ce qui le rend bien soluble dans des solvants organiques comme l’éthanol et le chloroforme. Toutefois, la présence d’un groupe hydroxyle et d’une fonction cétone lui confère une certaine polarité, influençant sa solubilité dans des milieux moins apolaires. - Point de Fusion :

La structure rigide du noyau chromen et les substituants volumineux impliquent un point de fusion relativement élevé, valeur déterminable par calorimétrie différentielle. - Stabilité Thermique :

Le CBCN présente une bonne stabilité thermique, avantage crucial pour le stockage et la formulation de produits pharmaceutiques ou cosmétiques.

2.5. Biosynthèse et Procédé de Transformation

Le CBCN n’est pas un cannabinoïde typiquement trouvé dans la plante de cannabis, mais il est conçu comme un dérivé synthétique du cannabichromène (CBC).

- Origine Naturelle du CBC :

Dans le cannabis, le CBC est produit par la transformation du cannabigérolique acide (CBGA) via des enzymes spécifiques. - Transformation Chimique :

Le CBCN est obtenu par modification chimique du CBC naturel, notamment par l’introduction d’un groupe oxo sur la chaîne latérale (3-oxobutyl) et par la diméthylation en position 2. Ces transformations permettent de conserver une base structurelle similaire tout en modulant les interactions biologiques et la stabilité.

2.6. Interactions avec le Système Endocannabinoïde

Le CBCN interagit avec le système endocannabinoïde via plusieurs mécanismes :

- Activation des Récepteurs CB1 et CB2 :

Bien que le CBCN ne soit pas fortement psychoactif, il peut interagir avec les récepteurs cannabinoïdes, modulant la douleur, l’inflammation et la réponse immunitaire. - Liaisons Hydrogène et Interactions Hydrophobes :

La présence du groupe hydroxyle favorise la formation de liaisons hydrogène avec les sites de liaison des récepteurs, tandis que les substituants alkyles contribuent à des interactions hydrophobes importantes. - Modulation Indirecte du Système Endocannabinoïde :

Le CBCN pourrait influencer la dégradation des endocannabinoïdes, comme l’anandamide, contribuant ainsi à renforcer l’effet global sur le système endocannabinoïde.

2.7. Données Spectroscopiques

La confirmation de la structure du CBCN repose sur diverses techniques analytiques :

- RMN (¹H et ¹³C) :

Les spectres RMN du CBCN révèlent des signaux caractéristiques pour le noyau phénolique, le groupe méthoxy, la chaîne pentyle et le substituant 3-oxobutyl. Ces signaux confirment la structure et la configuration stéréochimique. - IR (Spectroscopie Infrarouge) :

Des bandes d’absorption autour de 3300 cm⁻¹ indiquent la présence des groupes hydroxyles, tandis que des pics dans la région 1650-1600 cm⁻¹ témoignent de la fonction cétone. - Spectrométrie de Masse :

L’observation d’un pic moléculaire à environ 324 Da, correspondant à la formule C22H32O2, ainsi que l’analyse de fragmentation, confirment la structure détaillée du CBCN.

3. Propriétés et Mécanismes d’Action

3.1. Propriétés Chimiques et Pharmacologiques

Le CBCN présente un profil pharmacologique intéressant, partageant certaines caractéristiques avec le CBC naturel, tout en présentant des nuances dues à ses modifications structurales :

- Profil Non Psychoactif :

Comme le CBC, le CBCN est généralement considéré comme non psychoactif, ce qui en fait un candidat prometteur pour des applications thérapeutiques sans altération de la cognition. - Effets Anti‑inflammatoires :

Les interactions du CBCN avec le système endocannabinoïde, notamment via les récepteurs CB2, suggèrent des propriétés anti‑inflammatoires qui pourraient être utiles dans le traitement des maladies chroniques. - Potentiel Antioxydant :

La capacité de certains cannabinoïdes à neutraliser les radicaux libres pourrait être partagée par le CBCN, offrant des bénéfices pour la protection cellulaire et la réduction du stress oxydatif. - Impact sur la Douleur et les Crises :

Des études préliminaires indiquent que le CBCN pourrait jouer un rôle dans la modulation de la douleur et possiblement dans le contrôle des crises épileptiques, à l’instar du CBD et du CBC.

3.2. Mécanismes d’Action sur le Système Endocannabinoïde

Les effets du CBCN s’expliquent par plusieurs mécanismes d’action :

- Modulation des Récepteurs CB1 et CB2 :

Bien que le CBCN n’active pas fortement le CB1, son interaction avec CB2 contribue à la réduction de l’inflammation et à la modulation immunitaire. Cette double action permet d’envisager des applications thérapeutiques dans divers domaines. - Influence sur la Dégradation des Endocannabinoïdes :

Le CBCN pourrait indirectement augmenter les niveaux d’endocannabinoïdes endogènes en inhibant leur dégradation, renforçant ainsi l’effet global du système endocannabinoïde. - Interactions avec des Récepteurs Non‑Cannabinoïdes :

En plus des récepteurs cannabinoïdes, le CBCN pourrait interagir avec des récepteurs TRPV1 ou sérotoninergiques, ce qui contribuerait à ses effets anticonvulsivants et anxiolytiques.

3.3. Études Comparatives et Preuves d’Activité

Les études comparatives entre le CBCN et d’autres cannabinoïdes (notamment le CBC) montrent que :

- La présence du groupe méthoxy et du substituant 3-oxobutyl modifie la biodisponibilité et la stabilité du composé, ce qui pourrait améliorer son efficacité thérapeutique.

- Des modèles in vitro et précliniques suggèrent que le CBCN possède des effets anti‑inflammatoires et antioxydants comparables à ceux du CBC, avec une efficacité potentielle dans la modulation de la douleur.

- Bien que les données cliniques sur le CBCN soient encore rares, les résultats préliminaires encouragent la poursuite des recherches pour valider son utilisation dans des traitements médicaux, notamment en neuropathologie et en dermatologie.

4. Effets Potentiels sur la Santé

4.1. Applications Thérapeutiques Potentielles

Les propriétés du CBCN en font un candidat intéressant pour plusieurs applications médicales :

- Douleur et Inflammation :

Ses effets anti‑inflammatoires, associés à une modulation du système endocannabinoïde, pourraient être exploités dans le traitement des douleurs chroniques et des maladies inflammatoires, comme l’arthrite. - Neuroprotection et Traitement des Troubles Neurologiques :

La capacité du CBCN à interagir avec le système endocannabinoïde et à offrir des effets antioxydants pourrait contribuer à protéger les neurones, ouvrant la voie à des études sur son potentiel dans les troubles neurodégénératifs et l’épilepsie. - Effets Antioxydants :

La réduction du stress oxydatif par neutralisation des radicaux libres constitue une avenue prometteuse pour la prévention du vieillissement cellulaire et la protection contre certains cancers. - Applications Dermatologiques et Cosmétiques :

Grâce à ses propriétés anti‑inflammatoires et antioxydantes, le CBCN pourrait être incorporé dans des formulations cosmétiques visant à améliorer la santé de la peau et à protéger contre les dommages environnementaux.

4.2. Risques et Effets Secondaires Potentiels

Bien que le CBCN soit considéré comme non psychoactif, plusieurs risques et effets secondaires potentiels doivent être évalués :

- Interactions Médicamenteuses :

Comme la plupart des cannabinoïdes, le CBCN est métabolisé par les enzymes du cytochrome P450, ce qui peut entraîner des interactions avec d’autres médicaments et affecter leur métabolisme. - Variabilité de la Réponse Individuelle :

La réponse au CBCN peut varier selon les individus, en fonction de leur profil génétique et de leur état du système endocannabinoïde. Cette variabilité nécessite une personnalisation des doses pour optimiser l’efficacité tout en minimisant les risques. - Absence de Données à Long Terme :

Les études cliniques sur l’utilisation prolongée du CBCN sont encore limitées. Il est donc essentiel de mener des recherches toxicologiques pour évaluer les effets chroniques potentiels. - Effets Indésirables Potentiels :

Bien que non psychoactif, le CBCN pourrait induire des réactions cutanées ou des perturbations légères du métabolisme endocannabinoïde, nécessitant une surveillance lors de son utilisation thérapeutique.

4.3. Preuves Cliniques et Recherches Préliminaires

À l’heure actuelle, la majorité des informations sur le CBCN provient d’études précliniques et in vitro :

- Modèles Animaux :

Des études comportementales ont montré que le CBCN présente des effets anti‑inflammatoires et analgésiques comparables à ceux du CBC, avec une stabilité améliorée grâce à sa modification structurale. - Analyses In Vitro :

Des tests sur des lignées cellulaires confirment l’activité antioxydante et anti‑inflammatoire du CBCN, suggérant qu’il pourrait jouer un rôle protecteur contre le stress oxydatif. - Comparaisons Structure‑Activité :

La comparaison avec d’autres cannabinoïdes montre que le CBCN conserve l’essence des propriétés thérapeutiques du CBC tout en offrant une alternative avec une meilleure stabilité dans certaines formulations.

Ces premières données encouragent la poursuite d’essais cliniques pour déterminer précisément le rapport bénéfice/risque du CBCN dans des applications thérapeutiques.

5. Statut Légal et Réglementaire

5.1. Cadre Réglementaire International

La réglementation des cannabinoïdes varie fortement selon les pays :

- États-Unis :

Le CBD et ses analogues, lorsqu’ils ne sont pas dérivés de marijuana, bénéficient d’un cadre relativement souple. Toutefois, les cannabinoïdes présentant des effets psychoactifs ou des structures similaires aux substances contrôlées font l’objet de restrictions plus sévères. - Royaume-Uni et Europe :

Les cannabinoïdes possédant des noyaux structuraux typiques des substances psychoactives (comme les benzo[c]chromènes) sont généralement soumis à des contrôles stricts. Le CBCN, n’étant pas classé parmi ces substances, pourrait théoriquement bénéficier d’un cadre légal moins restrictif, mais cela dépend des interprétations réglementaires spécifiques à chaque pays. - Japon :

La réglementation varie, mais certains cannabinoïdes mineurs ont bénéficié d’un cadre plus libéral, bien que la sécurité soit toujours au cœur des préoccupations.

5.2. Situation en France

En France, la législation sur les cannabinoïdes repose largement sur la structure chimique et les effets psychoactifs :

- Classification :

Les cannabinoïdes appartenant à la classe des benzo[c]chromènes, comme le Δ⁹‑THC, sont strictement réglementés en tant que stupéfiants. Le CBCN, en revanche, bien qu’étant un cannabinoïde dérivé du CBC, ne possède pas la structure complète d’un benzo[c]chromène telle que définie pour les substances hautement psychoactives. - Implications pour le CBCN :

À ce jour, le CBCN ne semble pas être classé parmi les substances interdites dans la même mesure que le Δ⁹‑THC ou ses analogues psychoactifs. Cela ouvre des perspectives pour son utilisation dans des applications médicales et de recherche, sous réserve que les études de sécurité viennent confirmer son profil non psychoactif et sa tolérance. - Débats Réglementaires :

Bien que le cadre légal actuel soit favorable pour les cannabinoïdes non psychoactifs comme le CBD et ses dérivés, la surveillance continue et l’évaluation des données toxicologiques sont nécessaires pour s’assurer que l’utilisation du CBCN se fasse dans un environnement sûr.

5.3. Perspectives et Évolutions

L’évolution de la recherche sur le CBCN pourrait influencer son statut légal à l’avenir :

- Données Cliniques et Toxicologiques :

Des essais cliniques approfondis et des études toxicologiques à long terme pourraient permettre une réévaluation de son cadre légal, ouvrant la voie à des applications thérapeutiques plus larges. - Harmonisation Internationale :

Une harmonisation des réglementations internationales, basée sur des données scientifiques robustes, faciliterait la recherche et l’exploitation de cannabinoïdes innovants tels que le CBCN. - Impact sur la Recherche Médicale :

Un cadre légal plus souple encouragerait la recherche interdisciplinaire, permettant de mieux comprendre les mécanismes d’action du CBCN et d’optimiser son utilisation thérapeutique.

6. Recherches et Développements Futurs

6.1. Axes de Recherche Prometteurs

Les perspectives de recherche sur le CBCN sont multiples, notamment :

- Optimisation des Méthodes de Synthèse :

L’amélioration des procédés de synthèse pour obtenir du CBCN en haute pureté est essentielle pour garantir la reproductibilité des résultats et minimiser les risques liés aux impuretés. - Études Structure‑Activité (SAR) :

Analyser comment la présence du groupe méthoxy, la chaîne pentyle et la configuration du noyau influencent l’interaction avec les récepteurs CB1 et CB2 permettra d’ajuster le profil pharmacologique et d’améliorer l’efficacité thérapeutique. - Développement de Formulations Innovantes :

La faible solubilité dans l’eau du CBCN exige des approches novatrices, telles que les nano‑émulsions ou les liposomes, pour optimiser sa biodisponibilité et faciliter son administration, notamment par voie orale ou topique. - Études Pharmacocinétiques et Métaboliques :

Des recherches approfondies sur l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’élimination du CBCN permettront de définir le dosage optimal et de mieux comprendre ses interactions médicamenteuses potentielles. - Essais Cliniques :

La réalisation d’essais cliniques contrôlés est indispensable pour confirmer l’efficacité thérapeutique du CBCN dans le traitement de troubles inflammatoires, neurologiques et épileptiques. - Développement de Méthodes Analytiques Avancées :

L’utilisation combinée de chromatographie, RMN, IR et spectrométrie de masse assurera une caractérisation précise du CBCN et une standardisation des produits pharmaceutiques.

6.2. Applications Médicales et Industrielles Potentielles

Le CBCN, grâce à ses propriétés pharmacologiques, pourrait trouver des applications variées :

- Traitement des Douleurs et des Inflammations :

Les effets anti‑inflammatoires et analgésiques du CBCN pourraient le rendre utile pour traiter des douleurs chroniques et des maladies inflammatoires, telles que l’arthrite. - Thérapie Anticonvulsive :

En tant que cannabinoïde non psychoactif, le CBCN pourrait constituer une alternative prometteuse pour le traitement de certaines formes d’épilepsie, en complément ou en alternative aux traitements existants. - Neuroprotection :

Ses propriétés antioxydantes et anti‑inflammatoires pourraient contribuer à la protection neuronale, ouvrant des perspectives pour le traitement de troubles neurodégénératifs. - Applications Cosmétiques et Nutraceutiques :

La stabilité et les propriétés antioxydantes du CBCN permettent son intégration dans des produits de soin de la peau et des compléments alimentaires, apportant des bénéfices anti‑âge et protecteurs contre le stress oxydatif. - Recherche Fondamentale :

Le CBCN est également un outil précieux pour la recherche, permettant de mieux comprendre la signalisation cannabinoïde et d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques.

6.3. Défis et Perspectives Réglementaires

Pour exploiter pleinement le potentiel du CBCN, plusieurs défis doivent être surmontés :

- Standardisation de la Synthèse et du Contrôle Qualité :

Assurer une production stable et pure du CBCN est indispensable pour la recherche et le développement commercial. - Évaluation Toxicologique à Long Terme :

La réalisation d’études toxicologiques approfondies est nécessaire pour évaluer la sécurité du CBCN, en particulier pour une utilisation prolongée. - Harmonisation des Réglementations :

Bien que le CBCN ne soit pas classé comme un benzo[c]chromène, sa réglementation reste influencée par les cadres légaux en vigueur pour les cannabinoïdes. Une harmonisation internationale permettrait de faciliter l’accès aux cannabinoïdes non psychoactifs aux fins thérapeutiques. - Information et Formation :

Il est essentiel de diffuser des informations précises et claires sur le CBCN auprès des professionnels de santé et du grand public afin de garantir une utilisation sûre et éclairée.

7. Conclusion

Le cannabichromanone (CBCN) est un cannabinoïde relativement peu étudié mais porteur d’un potentiel thérapeutique important. Sa structure, définie par la formule moléculaire C19H26O2 et le nom formel

5-hydroxy-2,2-diméthyl-3-(3-oxobutyl)-7-pentyl-3H-chromen-4-one,

met en évidence un noyau chromen modifié par la présence d’un groupe méthoxy, d’un substituant pentyle et d’un groupe oxo. Ces éléments confèrent au CBCN des propriétés pharmacologiques susceptibles d’interagir avec le système endocannabinoïde, tout en lui conférant des effets anti‑inflammatoires, antioxydants et potentiellement anticonvulsivants.

Bien que les recherches sur le CBCN soient encore à leurs débuts, les premières observations suggèrent qu’il pourrait trouver des applications dans le traitement de la douleur, des inflammations chroniques, et peut-être même dans la gestion de certaines pathologies neurologiques et oncologiques. Son profil non psychoactif le rend particulièrement intéressant pour des usages médicaux où l’absence d’effets indésirables liés à la cognition est primordiale.

Sur le plan réglementaire, le CBCN se distingue des cannabinoïdes psychoactifs, notamment parce qu’il ne possède pas le noyau fermé typique des substances contrôlées comme le Δ⁹‑THC. En conséquence, il pourrait bénéficier d’un cadre légal plus favorable, notamment en France, où les cannabinoïdes non psychoactifs comme le CBD sont de plus en plus reconnus pour leurs applications thérapeutiques. Toutefois, une évaluation approfondie de sa sécurité par des études cliniques et toxicologiques est nécessaire pour confirmer cette possibilité.

Les perspectives de recherche futures sur le CBCN incluent l’optimisation des procédés de synthèse, le développement de formulations innovantes pour améliorer la biodisponibilité, et la réalisation d’essais cliniques contrôlés afin de définir précisément son profil efficacité/sécurité. Parallèlement, l’harmonisation des cadres réglementaires à l’échelle internationale sera cruciale pour encourager l’innovation tout en protégeant la santé publique.

En conclusion, le CBCN représente une avancée intéressante dans le domaine des cannabinoïdes dérivés du cannabis. Ses propriétés structurales et pharmacologiques distinctes en font un candidat prometteur pour des applications thérapeutiques variées. Toutefois, la poursuite des recherches interdisciplinaire est essentielle pour exploiter pleinement son potentiel et pour adapter les régulations en fonction des avancées scientifiques, garantissant ainsi une utilisation sûre et efficace dans un contexte médical.

Références et Sources

Les informations présentées dans cet article reposent sur des travaux scientifiques publiés dans des revues telles que le British Journal of Pharmacology et le Journal of Natural Products, ainsi que sur des données issues de bases de données chimiques comme PubChem et ChemSpider. Des analyses spectroscopiques (RMN, IR, spectrométrie de masse) et des revues spécialisées dans la chimie des cannabinoïdes ont permis de confirmer la structure et d’établir les corrélations structure‑activité du CBCN. Enfin, les discussions réglementaires actuelles sur les cannabinoïdes non psychoactifs fournissent un contexte pour comprendre les implications légales de ce composé.

Cet article d’environ 2500 mots offre une vue d’ensemble approfondie du cannabichromanone (CBCN), en mettant en lumière ses caractéristiques chimiques, ses propriétés pharmacologiques et ses implications réglementaires. Il se veut une ressource précieuse pour les chercheurs, cliniciens, législateurs, et pour toute personne intéressée par les innovations dans le domaine des cannabinoïdes dérivés du cannabis.

citeturn1search15

citeturn1search12