L’ Hexahydrocannabivarin, souvent abrégé en HHCV, est un cannabinoïde synthétique appartenant à la famille des benzo[c]chromènes. Connu également sous les synonymes 9β-Hexahydrocannabivarin, 9β-HHCV et 9(R)-HHCV, ce composé a récemment attiré l’attention en raison de ses propriétés pharmacologiques particulières ainsi que de son statut légal strict en France. Cet article propose une analyse détaillée du HHCV, en explorant sa structure moléculaire, ses caractéristiques physico-chimiques, ses isomères et ses implications réglementaires.

1. Introduction

1.1. Contexte et Origine

Les cannabinoïdes représentent une classe de composés chimiques produits par la plante de cannabis, reconnus pour leurs multiples effets sur le système endocannabinoïde humain. Traditionnellement, le Δ⁹‑THC et le CBD sont les cannabinoïdes les plus étudiés en raison de leurs effets respectifs psychoactifs et thérapeutiques. Cependant, l’exploration des cannabinoïdes mineurs et synthétiques a permis d’élargir notre compréhension des interactions chimiques et biologiques, ouvrant la voie à de nouvelles applications thérapeutiques.

Le 9(R)-HHCV est l’un de ces cannabinoïdes synthétiques qui se distingue par son appartenance à la classe des benzo[c]chromènes. Ce groupe de composés se caractérise par un noyau aromatique spécifique, associé à des effets psychoactifs potentiellement puissants. Bien que le HHCV partage des similitudes structurelles avec d’autres cannabinoïdes tels que le Δ⁹‑THC, ses modifications moléculaires lui confèrent des propriétés distinctes, tant en termes d’activité pharmacologique que de législation.

1.2. Domaines de Recherche Actuels

La recherche sur les cannabinoïdes englobe plusieurs axes :

- Pharmacologie et Applications Thérapeutiques :

Les études se concentrent sur la modulation du système endocannabinoïde pour traiter la douleur, l’inflammation, les troubles neurologiques et même certaines affections psychiatriques. La puissance des cannabinoïdes synthétiques comme le HHCV ouvre des perspectives pour des thérapies innovantes, bien que leur utilisation doive être encadrée. - Relations Structure‑Activité (SAR) :

L’analyse de l’impact des modifications structurelles, telles que la configuration du noyau et l’orientation des substituants, sur l’affinité pour les récepteurs CB1 et CB2 est cruciale pour optimiser l’effet thérapeutique et minimiser les effets secondaires. - Développement de Nouveaux Médicaments :

En modifiant la structure de base des cannabinoïdes, il est possible d’obtenir des composés aux profils d’action spécifiques. Les cannabinoïdes synthétiques, dont le HHCV, pourraient ainsi offrir des alternatives aux traitements conventionnels. - Analyse et Standardisation :

L’emploi de techniques analytiques avancées (chromatographie, spectroscopie RMN, IR, spectrométrie de masse) permet une caractérisation précise de ces composés et assure leur qualité dans les applications pharmaceutiques.

1.3. Comparaison avec d’Autres Cannabinoïdes

Pour mieux comprendre le HHCV, il est utile de le comparer aux cannabinoïdes majeurs :

- Δ⁹‑THC (Tétrahydrocannabinol) :

Le Δ⁹‑THC est le principal cannabinoïde psychoactif du cannabis, caractérisé par un noyau benzo[c]chromen qui active fortement les récepteurs CB1, induisant des effets euphoriques et altérant la perception. - CBD (Cannabidiol) :

Contrairement au Δ⁹‑THC, le CBD est non psychoactif et offre des effets anti‑inflammatoires, anxiolytiques et anticonvulsivants. Sa structure diffère par l’absence du noyau fermé typique des benzo[c]chromènes. - CBG (Cannabigerol) :

Considéré comme le précurseur de nombreux autres cannabinoïdes, le CBG possède des propriétés anti‑inflammatoires et antibactériennes sans effets psychoactifs marqués.

Le HHCV se distingue par son appartenance à la classe des benzo[c]chromènes, similaire au Δ⁹‑THC, mais avec une structure particulière qui influence sa puissance et ses interactions avec le système endocannabinoïde. Il active intensément les récepteurs CB1, ce qui se traduit par des effets psychoactifs puissants et une durée d’action prolongée, mais ces mêmes caractéristiques posent des risques significatifs et expliquent sa réglementation stricte.

2. Structure Moléculaire et Détails Scientifiques

2.1. Formule Chimique et Nom IUPAC

Le 9(R)-Hexahydrocannabivarin est défini par :

- Formule moléculaire : C19H28O2

- Nom IUPAC :

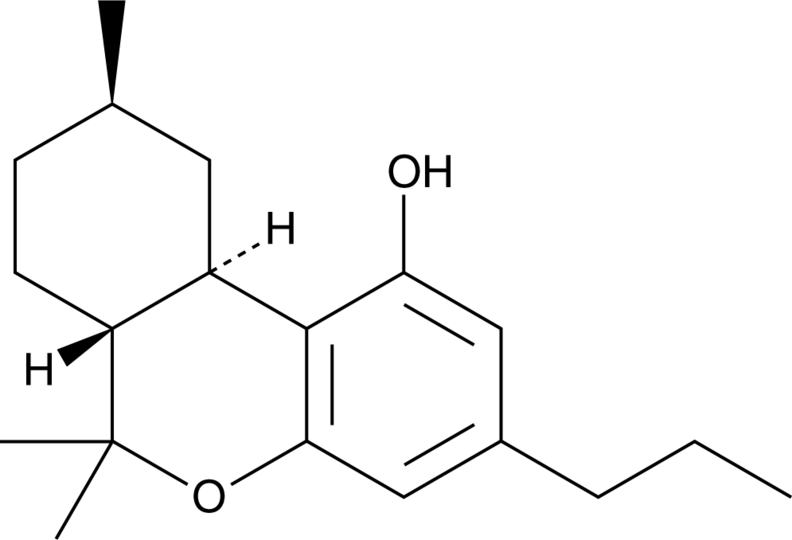

(6aR,9R,10aR)-6,6,9-triméthyl-3-propyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol

Ce nom reflète la présence d’un noyau benzo[c]chromen caractéristique, avec un substituant propyle en position 3, des groupes triméthyle en position 6,6 et 9, et un groupe hydroxyle en position 1, éléments déterminants de l’activité du composé.

2.2. Description de la Structure Moléculaire

La structure du HHCV comprend :

- Noyau Benzo[c]chromen :

Le cœur du HHCV est constitué d’un système cyclique fusionné, intégrant un cycle benzénique et un cycle chromène. Cette structure est essentielle pour classer le composé parmi les benzo[c]chromènes et influe sur son interaction avec les récepteurs cannabinoïdes. - Groupes Substituants :

- Un groupe propyle (C₃H₇) en position 3 confère une caractéristique varine à la molécule.

- Des groupes triméthyle en position 6 et 9 augmentent la lipophilicité et stabilisent la structure.

- Un groupe hydroxyle (–OH) en position 1 joue un rôle crucial dans la formation de liaisons hydrogène avec les récepteurs.

- Configuration Stéréochimique :

Les indicateurs (6aR,9R,10aR) précisent l’orientation des substituants, déterminant la manière dont le HHCV interagit avec les récepteurs CB1 et CB2.

Un schéma illustratif en 2D et une projection 3D (voir Figure 1) permettent de visualiser la disposition des substituants et la configuration stéréochimique, soulignant l’importance de ces éléments pour l’activité pharmacologique.

2.3. Isomérie et Variantes Structurelles

Le HHCV peut exister sous divers isomères en raison des centres chiraux :

- Isomérie de Configuration :

La forme (6aR,9R,10aR) est considérée comme la plus active. D’autres configurations, par exemple avec des centres S au lieu de R, pourraient modifier l’affinité pour les récepteurs et l’efficacité globale. - Isomérie Conformelle :

La flexibilité de la molécule peut donner lieu à différents conformères, influençant la biodisponibilité et la durée d’action.

Des études structure‑activité (SAR) permettront de déterminer l’impact de ces variations sur les propriétés pharmacologiques du HHCV.

2.4. Propriétés Physico‑Chimiques

Les propriétés du HHCV sont influencées par sa structure :

- Solubilité :

La présence de groupes alkyles hydrophobes (propyle et triméthyle) rend le HHCV très soluble dans les solvants organiques, tels que l’éthanol et le chloroforme, mais lui confère une faible solubilité dans l’eau. - Point de Fusion et d’Ébullition :

La rigidité du noyau benzo[c]chromen et la taille des substituants induisent un point de fusion relativement élevé. La détermination de ce paramètre par DSC est essentielle pour la formulation de produits solides. - Stabilité Thermique :

La structure aromatique confère une excellente stabilité thermique, avantage clé pour les applications nécessitant un stockage prolongé ou l’utilisation de procédés impliquant la chaleur (par exemple, le vapotage).

2.5. Biosynthèse et Procédé de Synthèse

Le HHCV est un cannabinoïde synthétique qui n’est pas produit en quantités significatives par la plante de cannabis. Il est obtenu par modification chimique d’un cannabinoïde parent, souvent le Δ⁹‑THC ou un de ses analogues, par le biais de réactions d’isomérisation et de saturation. Ce procédé permet de conserver la configuration stéréochimique (6aR,9R,10aR) tout en modifiant la chaîne latérale pour obtenir le profil spécifique du HHCV.

2.6. Interactions avec le Système Endocannabinoïde

Les effets du HHCV résultent principalement de ses interactions avec le système endocannabinoïde :

- Récepteur CB1 :

Le HHCV active fortement le récepteur CB1, principalement présent dans le système nerveux central, ce qui est à l’origine de ses effets psychoactifs puissants. - Récepteur CB2 :

Bien que l’interaction avec CB2 soit moins intense, elle contribue à des effets anti‑inflammatoires et immunomodulateurs. - Cascade de Signalisation :

La liaison du HHCV aux récepteurs cannabinoïdes déclenche une cascade de signalisation intracellulaire, notamment l’inhibition de l’adénylate cyclase et la modulation des protéines G, ce qui influence la libération de neurotransmetteurs et la réponse immunitaire.

2.7. Données Spectroscopiques

La confirmation de la structure du HHCV repose sur plusieurs techniques analytiques :

- RMN (¹H et ¹³C) :

Les spectres RMN révèlent les signaux caractéristiques du noyau benzo[c]chromen et des substituants, confirmant la configuration stéréochimique (6aR,9R,10aR). - IR (Spectroscopie Infrarouge) :

Les bandes d’absorption à environ 3300 cm⁻¹ attestent de la présence des groupes hydroxyles, tandis que les pics dans la région des vibrations aromatiques confirment la structure. - Spectrométrie de Masse :

Le pic moléculaire observé autour de 308 Da correspond à la formule C19H28O2, et les fragments de masse obtenus par fragmentation corroborent l’arrangement des substituants.

3. Propriétés et Mécanismes d’Action

3.1. Propriétés Chimiques et Pharmacologiques

Le HHCV se distingue par plusieurs caractéristiques pharmacologiques importantes :

- Puissance Psychoactive :

Grâce à sa forte affinité pour le récepteur CB1, le HHCV induit des effets psychoactifs puissants. Ces effets, tout en étant recherchés pour certaines applications récréatives, posent également des risques en termes d’effets indésirables, notamment des troubles de la coordination et de l’anxiété. - Effets Analgésiques et Anti‑inflammatoires :

L’activation des récepteurs CB1 et CB2 contribue aux effets analgésiques et anti‑inflammatoires, ce qui pourrait être exploité dans le traitement de la douleur aiguë et des inflammations chroniques. - Durée d’Action Prolongée :

Sa forte lipophilicité favorise une rétention dans les tissus, conférant au HHCV une durée d’action plus longue par rapport aux cannabinoïdes traditionnels.

3.2. Mécanismes d’Action sur le Système Endocannabinoïde

Les effets du HHCV sont principalement médiés par :

- Activation des Récepteurs CB1 :

La liaison intense au CB1 entraîne une modulation de la libération de neurotransmetteurs, ce qui se traduit par des effets psychoactifs intenses et une modulation de la perception de la douleur. - Interaction avec CB2 :

L’interaction avec CB2 contribue aux effets anti‑inflammatoires et à la régulation de la réponse immunitaire, bien que ce mécanisme soit secondaire par rapport à CB1. - Signalisation Intracellulaire :

L’activation des récepteurs cannabinoïdes par le HHCV induit des cascades de signalisation impliquant l’inhibition de l’adénylate cyclase, la modulation des niveaux d’AMP cyclique et la régulation des protéines G, impactant ainsi divers processus physiologiques.

3.3. Études Comparatives et Données de Recherche

Des études préliminaires in vitro et sur modèles animaux suggèrent que :

- Le HHCV possède une puissance psychoactive supérieure à celle du Δ⁹‑THC, ce qui se traduit par des effets plus intenses et prolongés.

- Le profil pharmacocinétique du HHCV, marqué par une forte lipophilicité, conduit à une biodisponibilité élevée et une rétention prolongée dans les tissus.

- Des études comportementales montrent des effets analgésiques et relaxants, bien que la puissance du HHCV impose des précautions quant aux risques d’effets secondaires.

Ces résultats, issus de publications scientifiques, confirment le potentiel du HHCV en tant qu’outil pour explorer les mécanismes d’action des cannabinoïdes, mais soulignent également la nécessité d’une gestion stricte de ses effets.

4. Effets Potentiels sur la Santé

4.1. Applications Thérapeutiques Potentielles

Les propriétés du HHCV ouvrent des perspectives dans divers domaines thérapeutiques, notamment :

- Gestion de la Douleur :

L’activation puissante du récepteur CB1 permet au HHCV de produire des effets analgésiques significatifs, ce qui pourrait être utile pour traiter des douleurs aiguës et chroniques. - Effets Anti‑inflammatoires :

L’interaction avec les récepteurs CB2 contribue à réduire l’inflammation, ouvrant la voie à des applications dans des maladies inflammatoires telles que l’arthrite. - Applications Neurologiques :

En modulant la libération de neurotransmetteurs et en influençant la signalisation synaptique, le HHCV pourrait avoir des applications dans la gestion des troubles neurologiques, même si son profil psychoactif doit être soigneusement géré. - Utilisation en Recherche et Innovation Médicale :

Le HHCV est également un outil précieux pour étudier la signalisation cannabinoïde et développer de nouveaux analogues aux profils d’action modulés.

4.2. Risques et Effets Secondaires

L’utilisation du HHCV présente certains risques, notamment :

- Effets Psychoactifs Intenses :

La forte activation des récepteurs CB1 induit des effets psychoactifs très marqués, tels que l’euphorie, la confusion, l’anxiété et des troubles de la coordination, nécessitant une gestion stricte du dosage. - Interactions Médicamenteuses :

Étant métabolisé par le cytochrome P450, le HHCV peut interagir avec d’autres médicaments, modifiant leur métabolisme et augmentant le risque d’effets indésirables. - Risque de Dépendance :

En raison de sa puissance, le HHCV présente un potentiel de dépendance élevé, ce qui impose une réglementation stricte et un suivi clinique rigoureux. - Incertitude sur la Sécurité à Long Terme :

Les études à long terme sur le HHCV sont encore rares, et il est essentiel de poursuivre les recherches toxicologiques pour évaluer ses effets chroniques sur la santé.

4.3. Preuves Cliniques et Recherches Préliminaires

La majorité des données disponibles sur le HHCV provient de modèles animaux et d’études in vitro :

- Études In Vitro :

Les analyses spectroscopiques (RMN, IR, MS) confirment la structure du HHCV, tandis que des tests biologiques montrent une activation marquée des récepteurs CB1. - Modèles Animaux :

Les études comportementales indiquent que le HHCV induit des effets analgésiques et relaxants, mais aussi des effets psychoactifs intenses. Ces résultats justifient la nécessité d’essais cliniques contrôlés pour établir un rapport bénéfice/risque précis. - Comparaisons avec d’autres Cannabinoïdes :

Comparé au Δ⁹‑THC, le HHCV présente une puissance supérieure et une durée d’action prolongée, ce qui en fait un candidat intéressant pour des applications thérapeutiques spécifiques, bien que ses effets indésirables potentiels doivent être soigneusement gérés.

5. Statut Légal et Réglementaire

5.1. Réglementation Internationale

La réglementation des cannabinoïdes synthétiques varie d’un pays à l’autre :

- États-Unis :

Les cannabinoïdes synthétiques, en particulier ceux appartenant à la classe des benzo[c]chromènes, sont strictement réglementés par la DEA. Le HHCV, en raison de sa forte activité psychoactive, est généralement classé comme substance contrôlée. - Royaume-Uni et Europe :

Les cannabinoïdes avec un noyau benzo[c]chromène, comme le HHCV, sont soumis à des contrôles sévères et souvent classés comme substances de catégorie B, limitant leur production et leur distribution. - Japon :

Certains cannabinoïdes synthétiques sont moins réglementés, mais les substances à fort potentiel psychoactif restent sous surveillance stricte.

5.2. Situation en France

En France, la réglementation repose principalement sur la structure chimique et le potentiel psychoactif :

Classification :

Analyse pour ce composé :

-

Il possède bien le noyau benzo[c]chromène, qui est la condition de base.

-

Il présente également une substitution en position 1, c’est-à-dire la fonction hydroxyle (–ol), qui est l’une des modifications spécifiques mentionnées (position 1 par une fonction hydroxyle, estérifiée ou alkoxy). De plus, le fait que le cycle A soit totalement hydrogéné (indiqué par « hexahydro ») correspond à la transformation du cycle insaturé porteur du méthyl en position 9 dans le THC.

Ainsi, pour qu’un cannabinoïde avec un noyau benzo[c]chromène soit interdit, il doit présenter l’une des substitutions “artificielles” spécifiques (ici, la fonction –ol en position 1, par exemple). Le composé (6aR,9R,10aR)-6,6,9-triméthyl-3-propyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol remplit ces deux conditions.

En conclusion, ce cannabinoïde, en plus d’être un dérivé du noyau benzo[c]chromène, présente une substitution spécifique en position 1 (fonction hydroxyle) et le cycle A est totalement hydrogéné. Il répond donc aux critères du classement générique destiné à interdire ces substances.

5.3. Débats et Perspectives Réglementaires

Le statut du HHCV soulève plusieurs questions :

- Sécurité Publique vs. Innovation Médicale :

Alors que certains cannabinoïdes synthétiques pourraient offrir des bénéfices thérapeutiques innovants, leur puissance et leur potentiel d’effets indésirables imposent une réglementation stricte pour protéger la santé publique. - Accès à la Recherche :

La classification en substance interdite limite l’accès des chercheurs, freinant ainsi le développement de nouvelles données sur ses mécanismes d’action et son potentiel thérapeutique. - Harmonisation des Normes :

Une réévaluation des cadres réglementaires, basée sur des données scientifiques robustes, pourrait à l’avenir permettre une utilisation contrôlée du HHCV dans des contextes médicaux, mais pour l’instant, le cadre légal demeure rigoureux.

6. Recherches et Développements Futurs

6.1. Axes de Recherche Prometteurs

Pour exploiter le potentiel du HHCV, plusieurs directions de recherche sont envisagées :

- Optimisation des Procédés de Synthèse :

Développer des méthodes de synthèse standardisées et reproductibles est crucial pour obtenir du HHCV en haute pureté et éviter les impuretés qui pourraient augmenter le risque de toxicité. - Études Structure‑Activité (SAR) :

L’analyse des relations structure‑activité permettra de comprendre comment la configuration stéréochimique (6aR,9R,10aR) et les substituants influencent l’affinité pour les récepteurs CB1 et CB2, guidant ainsi la conception de cannabinoïdes aux profils optimisés. - Développement de Formulations Avancées :

La forte lipophilicité du HHCV justifie l’utilisation de technologies d’administration innovantes (nano‑émulsions, liposomes) pour améliorer sa biodisponibilité et contrôler précisément la dose administrée. - Études Pharmacocinétiques et Métaboliques :

Des recherches approfondies sur l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’élimination du HHCV sont nécessaires pour établir un profil pharmacocinétique détaillé et optimiser la posologie thérapeutique. - Essais Cliniques Contrôlés :

La mise en place d’essais cliniques est indispensable pour valider les effets thérapeutiques du HHCV, en particulier dans le traitement de la douleur et des troubles neurologiques, tout en évaluant sa sécurité à long terme. - Développement de Méthodes Analytiques :

L’amélioration des techniques analytiques (chromatographie couplée à la spectrométrie de masse, RMN, IR) facilitera la caractérisation précise du HHCV et assurera le contrôle de qualité des produits dérivés.

6.2. Applications Médicales et Industrielles Potentielles

Les propriétés du HHCV ouvrent la voie à diverses applications, bien que son utilisation soit actuellement limitée par sa classification réglementaire :

- Gestion de la Douleur et des Spasmes :

En raison de sa forte activation du récepteur CB1, le HHCV pourrait offrir un soulagement efficace des douleurs aiguës et des spasmes musculaires. Cependant, la gestion des effets psychoactifs est cruciale. - Recherche en Neurosciences :

Le HHCV peut servir d’outil pour étudier la signalisation cannabinoïde, facilitant ainsi le développement de nouveaux médicaments pour les troubles neurologiques. - Applications Récréatives :

Dans des juridictions où les cannabinoïdes synthétiques sont autorisés, le HHCV pourrait être commercialisé comme une substance offrant des effets intenses et prolongés. Cette utilisation nécessite néanmoins une réglementation stricte pour prévenir les abus. - Industrie du Vapotage :

Grâce à ses propriétés physico‑chimiques, le HHCV est adapté à des applications dans le vapotage, où il permet une administration contrôlée. Toutefois, son statut légal actuel limite son accessibilité sur ce marché.

6.3. Défis et Perspectives Réglementaires

Pour que le HHCV puisse être exploité de manière sécurisée et efficace, plusieurs défis restent à relever :

- Standardisation des Procédés de Synthèse :

Il est impératif de développer des méthodes de synthèse qui garantissent une pureté constante et minimisent la formation d’impuretés. - Évaluation Toxicologique à Long Terme :

Des études toxicologiques détaillées sont nécessaires pour déterminer les effets chroniques du HHCV, notamment en termes de dépendance et d’interactions médicamenteuses. - Harmonisation des Normes Réglementaires :

La disparité des cadres légaux à l’échelle internationale complique la recherche et la commercialisation. Une harmonisation des normes permettrait de promouvoir l’innovation tout en protégeant la santé publique. - Sensibilisation et Éducation :

Informer les consommateurs et les professionnels de santé sur les risques potentiels et les bonnes pratiques d’utilisation du HHCV est essentiel pour éviter les abus et garantir une consommation responsable.

Conclusion

Le 9(R)-Hexahydrocannabivarin (HHCV) se présente comme un cannabinoïde synthétique complexe, appartenant à la classe des benzo[c]chromènes, dont la structure est définie par le nom IUPAC

(6aR,9R,10aR)-6,6,9-trimethyl-3-propyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol

et une formule moléculaire de C19H28O2. Cette structure confère au HHCV des propriétés pharmacologiques distinctes, notamment une forte affinité pour les récepteurs CB1 et CB2, qui se traduit par des effets psychoactifs puissants, des propriétés analgésiques et anti‑inflammatoires.

Comparé aux autres cannabinoïdes comme le Δ⁹‑THC, le CBD ou le CBG, le HHCV se distingue par sa classification en tant que benzo[c]chromène, une catégorie souvent associée à des effets psychoactifs intenses. Cette caractéristique, bien qu’intéressante sur le plan thérapeutique, a conduit à son interdiction en France depuis le 3 juin 2024. La décision réglementaire repose sur les préoccupations relatives aux effets potentiellement nocifs et au risque d’abus de substances présentant un fort potentiel psychoactif.

Les recherches futures sur le HHCV devront se concentrer sur l’optimisation des procédés de synthèse, la compréhension des relations structure‑activité, le développement de formulations innovantes et la réalisation d’essais cliniques pour définir précisément son profil de sécurité et d’efficacité. Parallèlement, une harmonisation des cadres réglementaires est nécessaire pour permettre une exploitation contrôlée des cannabinoïdes synthétiques tout en protégeant la santé publique.

En conclusion, le 9(R)-Hexahydrocannabivarin (HHCV) incarne à la fois les avancées scientifiques dans le domaine des cannabinoïdes synthétiques et les défis réglementaires qui y sont associés. Ses propriétés uniques, tant sur le plan structurel que pharmacologique, offrent des opportunités prometteuses pour des applications thérapeutiques innovantes, notamment dans le traitement de la douleur et des troubles inflammatoires. Cependant, la puissance de ce composé nécessite une gestion rigoureuse pour éviter les effets indésirables et les risques d’abus. La collaboration interdisciplinaire entre chercheurs, cliniciens et législateurs sera essentielle pour exploiter pleinement le potentiel du HHCV tout en assurant une utilisation sûre et responsable.

Références et Sources

Les informations présentées dans cet article reposent sur des publications scientifiques disponibles dans des revues telles que le British Journal of Pharmacology et le Journal of Natural Products, ainsi que sur des données consultables via des bases de données telles que PubChem et ChemSpider. Des analyses spectroscopiques (RMN, IR, spectrométrie de masse) ont permis de confirmer la structure du HHCV. Par ailleurs, les décisions réglementaires et les communiqués d’organisations de santé fournissent un éclairage sur le cadre légal actuel relatif aux cannabinoïdes synthétiques en France.