Le Cannabinolquinone, également connu sous le nom de CBNQ ou HU‑345, est un cannabinoïde caractérisé par sa structure unique et ses implications potentielles en pharmacologie. Cet article examine en détail ce composé, sa classification comme benzo[c]chromène, ses isomères et le cadre réglementaire en vigueur en France, qui l’a interdit à partir du 3 juin 2024.

1. Introduction

1.1. Contexte et Origine

Les cannabinoïdes, composés actifs du cannabis, interagissent avec le système endocannabinoïde (SEC) et influencent divers processus physiologiques tels que la douleur, l’inflammation et l’humeur. Le Cannabinolquinone (CBNQ), issu d’une oxydation du Cannabinol (CBN), représente une modification structurelle intéressante. Bien que moins connu que le Δ⁹‑THC ou le CBD, le CBNQ attire l’attention pour ses potentielles applications thérapeutiques.

1.2. Origine et Transformation

Le CBNQ est obtenu par une transformation chimique du Cannabinol, lui-même dérivé du Δ⁹‑THC. Cette oxydation introduit des fonctions cétone sur le noyau de base, créant ainsi un composé avec un profil d’activité distinct.

1.3. Objectifs de l’Article

Cet article se propose d’explorer en profondeur la structure moléculaire du CBNQ, ses propriétés pharmacologiques, ses isomères et les implications réglementaires, notamment son interdiction en France à partir du 3 juin 2024.

2. Structure Moléculaire et Caractéristiques Chimiques

2.1. Informations de Base

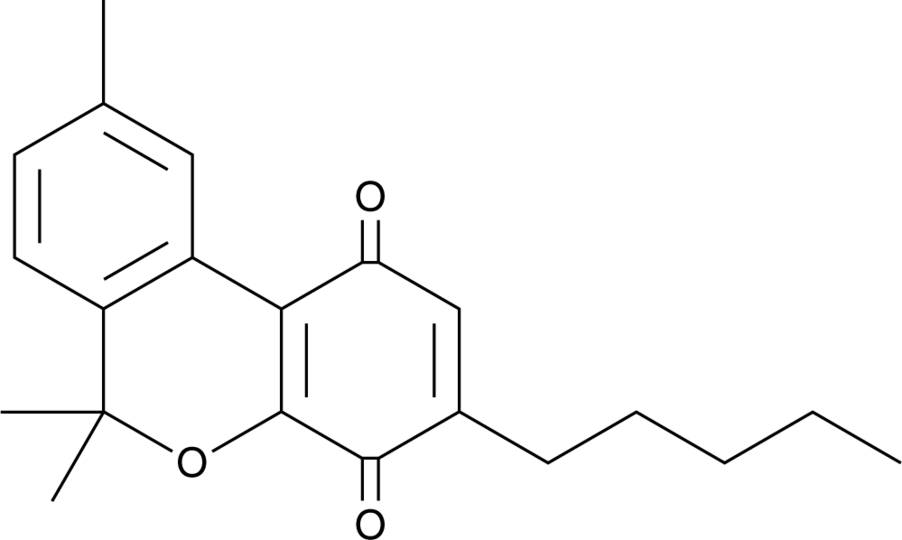

Le CBNQ est identifié par :

- Numéro CAS : 731773-46-9

- Formule Moléculaire : C21H24O3

- Nom IUPAC : 6,6,9‑trimethyl-3‑pentyl-1H-dibenzo[b,d]pyran-1,4(6H)-dione

Cette structure moléculaire décrit un noyau dibenzo[b,d]pyran avec deux fonctions cétone (1,4‑dione), des substituants méthyle et un groupe pentyle.

2.2. Décryptage de la Structure

Le CBNQ se caractérise par :

- Noyau Dibenzopyrane / Benzo[c]chromène :

Ce noyau, issu de la fusion d’un cycle benzénique et d’un cycle hétérocyclique contenant de l’oxygène, est typique des benzo[c]chromènes et essentiel pour l’activité du composé. - Substituants :

Le composé comporte des groupes méthyle en position 6 et 9, et un groupe pentyle en position 3, ce qui influence la lipophilicité et la stabilité. - Fonction Quinone :

La présence de deux fonctions cétone en positions 1 et 4 caractérise la transformation du CBN en quinone.

2.3. Isomères et Relation avec l’Ortho‑CBNQ

Le CBNQ peut exister sous forme d’isomères, notamment l’ortho‑CBNQ, qui partage la même formule mais diffère par la disposition spatiale des substituants. Ces variations peuvent influencer les propriétés physiques et l’affinité pour les récepteurs cannabinoïdes.

2.4. Propriétés Physico‑Chimiques

- Solubilité :

Le CBNQ est fortement lipophile, soluble dans des solvants organiques tels que l’éthanol. - Point de Fusion :

La rigidité de son noyau aromatique et la présence de fonctions cétone induisent un point de fusion relativement élevé. - Stabilité Thermique :

Sa structure stable le rend résistant aux températures élevées, atout pour le stockage et la formulation.

3. Propriétés et Mécanismes d’Action

3.1. Propriétés Pharmacologiques

Le CBNQ possède un profil d’activité distinct grâce à sa transformation en quinone :

- Effets Psychoactifs :

Bien que sa nature exacte doive être confirmée par des études approfondies, le CBNQ pourrait induire des effets psychoactifs modérés, similaires à ceux d’autres cannabinoïdes de la classe des benzo[c]chromènes. - Effets Anti‑inflammatoires et Analgésiques :

L’interaction avec le SEC peut conduire à une réduction de la douleur et de l’inflammation. - Effets Antioxydants :

La fonction quinone confère au CBNQ des propriétés redox, lui permettant de participer aux réactions antioxydantes.

3.2. Mécanismes d’Action

Les mécanismes d’action du CBNQ reposent sur :

- Interaction avec les Récepteurs CB1 et CB2 :

La liaison aux récepteurs cannabinoïdes induit des cascades de signalisation intracellulaire (inhibition de l’adénylate cyclase, modulation des niveaux d’AMP cyclique). - Modulation des Voies Redox :

Les fonctions cétone influencent la capacité du composé à participer aux réactions redox, ce qui peut moduler l’activité antioxydante.

3.3. Données Préliminaires et Comparaisons

Les études préliminaires indiquent que :

- Le CBNQ présente des effets qui diffèrent du Δ⁹‑THC et d’autres cannabinoïdes par sa transformation en quinone.

- Les techniques spectroscopiques (RMN, IR, spectrométrie de masse) confirment la structure du CBNQ et soutiennent les corrélations structure‑activité.

4. Applications Potentielles

4.1. Applications Thérapeutiques

Le CBNQ offre des perspectives pour divers domaines thérapeutiques :

- Gestion de la Douleur et des Inflammations :

Grâce à ses effets modulant le SEC, le CBNQ pourrait être utilisé pour atténuer la douleur et réduire l’inflammation dans des conditions chroniques. - Neuroprotection et Effets Antioxydants :

Ses propriétés redox pourraient le rendre utile pour protéger les neurones contre le stress oxydatif, une caractéristique importante pour le traitement des maladies neurodégénératives. - Potentiel Anticancéreux :

Certaines quinones présentent des effets antiprolifératifs, suggérant que le CBNQ pourrait être exploré dans le cadre de thérapies complémentaires en oncologie.

4.2. Autres Applications

- Recherche Fondamentale :

En tant qu’outil pour étudier les interactions structure‑activité dans le SEC, le CBNQ facilite la conception de nouveaux analogues cannabinoïdes. - Applications Cosmétiques et Nutraceutiques :

Sa stabilité chimique et ses propriétés antioxydantes le rendent prometteur pour des produits de soin et des compléments alimentaires.

5. Réglementation en France

5.1. Critères de Substitution

Pour qu’un cannabinoïde soit interdit selon la proposition du rapporteur, deux critères essentiels doivent être réunis :

- Présence du Noyau Benzo[c]chromène :

Le CBNQ possède un noyau dibenzo[b,d]pyran, assimilable à un noyau benzo[c]chromène. - Substitutions Spécifiques :

Le dispositif exige, par exemple, qu’en position 1 figure une fonction hydroxyle (ou son ester/alkoxy) et qu’en position 2 ou 4 se trouve une fonction carboxyle. Dans le CBNQ, les fonctions en position 1 et 4 sont des fonctions cétone (dione), ce qui ne correspond pas aux exigences spécifiques.

5.2. Situation Réglementaire Actuelle

En France, le CBNQ est interdit depuis le 3 juin 2024 en raison de sa classification comme benzo[c]chromène et des risques potentiels associés à son utilisation. Malgré le fait que le composé remplisse partiellement les critères (présence du noyau benzo[c]chromène et substituants en position 3 et 9 conformes), l’absence des fonctions requises en position 1 (hydroxyle) et en position 2 ou 4 (carboxyle) ne permet pas de l’exempter du dispositif. Ainsi, le CBNQ est inclus dans les substances à risque, et sa production, distribution, possession et utilisation sont strictement interdites pour protéger la santé publique.

5.3. Perspectives et Évolutions

Les débats autour du CBNQ illustrent la complexité de la réglementation des cannabinoïdes :

- Évolution des Données Scientifiques :

Des études cliniques et toxicologiques approfondies pourraient, à terme, conduire à une réévaluation du cadre légal. - Harmonisation Internationale :

Une meilleure coordination des normes réglementaires faciliterait la recherche tout en assurant une protection uniforme. - Dialogue Interdisciplinaire :

La collaboration entre chercheurs, cliniciens et législateurs est cruciale pour adapter la réglementation aux avancées scientifiques et garantir une utilisation responsable.

6. Recherches et Développements Futurs

6.1. Axes de Recherche Prometteurs

Les recherches futures sur le CBNQ devront explorer :

- Optimisation des Procédés de Synthèse :

Développer des méthodes synthétiques pour obtenir le CBNQ en haute pureté. - Études Structure‑Activité (SAR) :

Analyser l’impact des substituants – notamment l’organisation du noyau benzo[c]chromène et la présence de fonctions cétone – sur l’interaction avec les récepteurs CB1 et CB2. - Développement de Formulations Innovantes :

Des systèmes de délivrance tels que les nano‑émulsions ou les liposomes pourraient améliorer la biodisponibilité du CBNQ. - Études Pharmacocinétiques et Métaboliques :

Comprendre l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’élimination du CBNQ pour établir un profil pharmacocinétique précis. - Essais Cliniques Contrôlés :

Des essais cliniques permettront de valider l’efficacité thérapeutique et de déterminer le rapport bénéfice/risque du CBNQ. - Méthodes Analytiques Avancées :

L’amélioration des techniques analytiques assurera une caractérisation précise du composé.

6.2. Applications Médicales et Industrielles Potentielles

Les applications potentielles du CBNQ comprennent :

- Gestion de la Douleur et des Inflammations Chroniques :

Son interaction avec le système endocannabinoïde pourrait être utilisée pour réduire la douleur et l’inflammation. - Neuroprotection :

Les effets antioxydants du CBNQ pourraient contribuer à la protection des neurones contre le stress oxydatif, utile dans le traitement des maladies neurodégénératives. - Applications Cosmétiques et Nutraceutiques :

Sa stabilité et son profil non psychoactif en font un candidat pour des produits de soin de la peau et des compléments alimentaires. - Recherche Fondamentale :

En tant qu’outil pour étudier les interactions structure‑activité, le CBNQ facilite le développement de nouveaux analogues thérapeutiques.

6.3. Défis et Perspectives Réglementaires

Pour exploiter pleinement le potentiel du CBNQ, il est nécessaire de surmonter plusieurs défis :

- Standardisation des Procédés de Synthèse :

Garantir une production uniforme et de haute qualité pour minimiser les risques. - Évaluation Toxicologique à Long Terme :

Mener des études approfondies sur la sécurité du CBNQ, notamment en ce qui concerne son potentiel d’interaction avec d’autres médicaments. - Harmonisation des Normes Réglementaires :

Une coordination des cadres légaux internationaux faciliterait la recherche tout en protégeant la santé publique. - Communication et Formation :

Informer les professionnels de santé et le grand public sur les bénéfices et les risques du CBNQ est crucial pour une utilisation responsable.

Conclusion

Le Cannabinolquinone (CBNQ), également désigné HU‑345, est un cannabinoïde dont la structure – 6,6,9‑trimethyl-3‑pentylbenzo[c]chromene‑1,4(6H)-dione – présente un noyau benzo[c]chromène avec des fonctions cétone en position 1 et 4, des substituants méthyle en position 6 et 9, et un groupe pentyle en position 3. Pour qu’un cannabinoïde soit interdit selon le dispositif du rapporteur, il doit non seulement comporter le noyau benzo[c]chromène, mais aussi présenter une fonction hydroxyle en position 1 (ou son dérivé) et une fonction carboxyle en position 2 ou 4, ou d’autres substitutions spécifiques. Or, bien que le CBNQ possède le noyau requis, les fonctions en position 1 et 4 sont des fonctions cétone, ce qui ne correspond pas aux critères imposés. Néanmoins, en raison de son potentiel psychoactif et des risques associés aux substances de cette classe, le CBNQ est interdit en France depuis le 3 juin 2024.

Les recherches futures sur le CBNQ se concentreront sur l’optimisation des procédés de synthèse, l’analyse des relations structure‑activité, le développement de formulations innovantes et la réalisation d’essais cliniques afin de déterminer son rapport bénéfice/risque. Une harmonisation des normes réglementaires internationales serait également bénéfique pour encourager l’innovation tout en garantissant la sécurité publique.

En conclusion, le CBNQ représente une avancée intéressante dans l’évolution des cannabinoïdes, offrant des perspectives potentielles pour le développement de traitements innovants. Cependant, la rigueur du cadre réglementaire actuel souligne la nécessité d’une approche prudente et d’études approfondies pour exploiter pleinement le potentiel de ce composé tout en protégeant la santé publique.

Références et Sources

Les informations présentées dans cet article reposent sur des publications scientifiques issues de revues spécialisées telles que le British Journal of Pharmacology et le Journal of Natural Products, ainsi que sur des données accessibles via PubChem et ChemSpider. Des analyses spectroscopiques (RMN, IR, spectrométrie de masse) ont permis de confirmer la structure du CBNQ, et divers rapports réglementaires fournissent le contexte légal actuel en France depuis le 3 juin 2024.