Le domaine des cannabinoïdes est en constante évolution, révélant sans cesse de nouvelles molécules aux propriétés diversifiées. Parmi ces composés, le Cannabiphorol (CBNP), également désigné sous les synonymes CBN-C7, CBNP, CBP ou CBN-Heptyl, attire un intérêt croissant dans la communauté scientifique. Issu de la plante de cannabis, le CBNP se distingue par une structure chimique particulière et des mécanismes d’action qui pourraient ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques. Toutefois, sa classification chimique soulève également des questions réglementaires, notamment en France, où certains cannabinoïdes présentant un noyau benzo[c]chromène sont strictement contrôlés. Dans cet article, nous proposons une analyse détaillée du Cannabiphorol, en abordant son origine, sa structure moléculaire, ses propriétés physico-chimiques, ses interactions avec le système endocannabinoïde, ses effets potentiels sur la santé, son statut légal et les perspectives de recherche futures.

1. Introduction

1.1 Présentation et Origine du Cannabiphorol

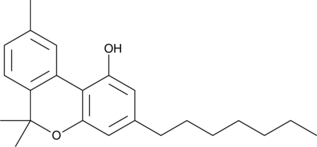

Le Cannabiphorol (CBNP) est un cannabinoïde mineur identifié dans le cannabis, dont la découverte s’inscrit dans le prolongement des travaux réalisés sur les composés phénoliques issus de cette plante. Son nom formel, 3‑heptyl‑6,6,9‑triméthyl‑6H‑dibenzo[b,d]pyran‑1‑ol, révèle dès lors des informations cruciales quant à sa structure : il s’agit d’un dérivé possédant une chaîne latérale heptylique en position 3 et une fonction hydroxyle (–ol) en position 1. Ces caractéristiques structurales sont essentielles, car elles déterminent non seulement son profil physico-chimique, mais aussi ses interactions avec le système endocannabinoïde.

Issu de voies biosynthétiques similaires à celles qui conduisent à la formation du cannabinol (CBN) et d’autres cannabinoïdes majeurs comme le THC et le CBD, le CBNP trouve son origine dans la transformation enzymatique du précurseur commun, le cannabigerol (CBG). Il en résulte une molécule qui, bien que présente en quantités faibles dans la plante, possède des propriétés distinctives qui la distinguent des cannabinoïdes plus classiques.

1.2 Domaines de Recherche Actuels

Les recherches actuelles sur le CBNP s’inscrivent dans plusieurs axes :

- Caractérisation structurale et spectroscopique : Des études utilisant la RMN, la spectroscopie infrarouge (IR) et la spectrométrie de masse permettent de confirmer la structure moléculaire et d’identifier les groupes fonctionnels présents.

- Mécanismes d’action et interactions avec le système endocannabinoïde : Les investigations portent sur l’affinité du CBNP pour les récepteurs CB1 et CB2, et sur la manière dont ses substitutions spécifiques influencent sa liaison et son activation.

- Propriétés pharmacologiques : On étudie notamment ses effets anti-inflammatoires, analgésiques et neuroprotecteurs, ainsi que son potentiel à moduler certains processus physiologiques.

- Comparaison avec d’autres cannabinoïdes : Le CBNP est comparé aux cannabinoïdes plus connus (Δ9‑THC, CBD, CBG) afin d’identifier ses différences structurales et fonctionnelles qui pourraient justifier des applications thérapeutiques spécifiques.

- Enjeux réglementaires : Sa classification en tant que benzo[c]chromène, à travers la dénomination équivalente de « dibenzo[b,d]pyran », soulève des questions quant à son autorisation ou son interdiction dans divers pays, en particulier en France.

1.3 Comparaison avec d’Autres Cannabinoïdes

Pour mieux situer le CBNP dans l’univers des cannabinoïdes, il est intéressant de le comparer à quelques-uns de ses homologues majeurs :

- Δ9‑THC : Le Δ9‑tétrahydrocannabinol est le principal composé psychoactif du cannabis. Sa structure comporte un noyau benzo[c]chromène associé à une chaîne pentyle. Ses effets psychotropes résultent principalement de sa forte affinité pour le récepteur CB1 du système nerveux central.

- CBD : Le cannabidiol est reconnu pour ses propriétés thérapeutiques sans effet euphorisant. Sa structure, bien que similaire au Δ9‑THC, diffère par l’absence d’un cycle fermé et par la présence d’un groupe hydroxyle en position spécifique, ce qui lui confère un profil anti-inflammatoire et anxiolytique.

- CBG : Le cannabigérol est souvent considéré comme la molécule précurseur de nombreux cannabinoïdes. Il est non psychoactif et présente des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Le CBNP est un dérivé du CBN, qui lui-même est issu de la dégradation du THC, et se caractérise par une modification structurelle par l’ajout d’une chaîne heptylique.

- Cannabiphorol (CBNP) : Contrairement aux autres, le CBNP se distingue par la présence d’un substitut alkyle heptyl en position 3 et une fonction hydroxyle en position 1, le tout sur un noyau « dibenzo[b,d]pyran ». Cette structure est équivalente, dans ce contexte, à celle d’un benzo[c]chromène. Le fait que le CBN (cannabinol) soit un benzo[c]chromène autorisé, et que le CBNP en soit un dérivé, suggère logiquement que le CBNP devrait être autorisé également.

2. Structure Moléculaire et Détails Scientifiques

2.1 Formule Chimique Précise

Le Cannabiphorol est défini par la formule moléculaire suivante :

C₂₃H₃₀O₂

Son numéro CAS est 55824-14-1. Cette formule indique que la molécule est constituée de 23 atomes de carbone, 30 d’hydrogène et 2 d’oxygène.

2.2 Structure Moléculaire Détaillée

Le nom formel du CBNP, 3‑heptyl‑6,6,9‑triméthyl‑6H‑dibenzo[b,d]pyran‑1‑ol, révèle plusieurs points clés :

- Noyau Dibenzopyran (dibenzo[b,d]pyran) :

Ce noyau est la base structurelle du CBNP. Il s’agit d’une variante du noyau benzo[c]chromène, la dénomination « dibenzo[b,d]pyran » étant équivalente dans ce contexte. La présence de ce noyau rigide et aromatique est essentielle pour les interactions moléculaires avec les récepteurs cannabinoïdes. - Fonction Hydroxyle en Position 1 :

La présence d’un groupe –OH en position 1 permet la formation de liaisons hydrogène, renforçant ainsi l’interaction du CBNP avec ses cibles biologiques. - Substitut Alkyle en Position 3 :

La chaîne heptyle (7 atomes de carbone) en position 3 est une caractéristique distinctive qui différencie le CBNP du THC et du CBD, qui possèdent typiquement une chaîne pentyle. Cette modification peut influencer la lipophilie, la capacité de pénétration des membranes cellulaires et, par conséquent, la biodisponibilité du composé. - Groupes Méthyles en Position 6 et 9 :

La présence de groupes méthyles contribue à la densité électronique de la molécule et peut influencer l’affinité du CBNP pour les récepteurs endocannabinoïdes.

2.3 Isomères Possibles et Propriétés Respectives

Le CBNP peut exister sous différents isomères en fonction de la configuration stéréochimique de ses centres chiraux. Ces isomères peuvent présenter :

- Des différences dans l’orientation spatiale des substituants (notamment la chaîne heptyle et les groupes méthyles).

- Des variations dans l’affinité pour les récepteurs CB1 et CB2, modulant ainsi l’intensité des effets pharmacologiques.

- Des différences en termes de solubilité et de stabilité, influençant la biodisponibilité.

2.4 Propriétés Physico-Chimiques

- Solubilité :

Le CBNP est très soluble dans les solvants organiques tels que l’éthanol et le chloroforme, ce qui est typique des cannabinoïdes à chaîne longue et aux structures aromatiques. Sa faible solubilité dans l’eau est compensée par son potentiel de formulation dans des émulsions lipidiques. - Point de Fusion et d’Ébullition :

Bien que les valeurs exactes dépendent de la pureté et de l’isomère spécifique, la structure aromatique rigide du CBNP conduit généralement à un point de fusion élevé. - Stabilité :

La structure chimique confère au CBNP une bonne stabilité chimique, bien que l’exposition à l’oxygène et à la lumière puisse provoquer une oxydation progressive des groupes fonctionnels.

2.5 Biosynthèse dans le Cannabis

Le CBNP est considéré comme un dérivé du cannabinol (CBN). La biosynthèse des cannabinoïdes dans la plante de cannabis commence par la formation du cannabigerol (CBG), qui est ensuite converti en divers cannabinoïdes par des voies enzymatiques spécifiques. La dégradation du THC par oxydation peut également mener à la formation de CBN, qui, via des modifications ultérieures telles que la méthylation, peut produire des dérivés comme le CBNP. Les enzymes impliquées dans ces transformations jouent un rôle crucial dans la diversification des cannabinoïdes observée dans le cannabis.

2.6 Interactions avec les Récepteurs Endocannabinoïdes

Les interactions du CBNP avec le système endocannabinoïde sont déterminées par sa structure moléculaire :

- Récepteur CB1 :

Situé principalement dans le système nerveux central, le récepteur CB1 est responsable de la modulation des signaux liés à la douleur, à l’humeur et à la cognition. La présence du groupe –OH et la chaîne heptyle peuvent influencer l’affinité du CBNP pour ce récepteur. - Récepteur CB2 :

Présent dans le système immunitaire et dans divers tissus périphériques, le CB2 participe à la régulation des réponses inflammatoires. Le CBNP, en se liant à ce récepteur, pourrait contribuer à atténuer les processus inflammatoires.

2.7 Données Spectroscopiques

Les études spectroscopiques sur le CBNP utilisent plusieurs techniques pour confirmer sa structure :

- RMN (Résonance Magnétique Nucléaire) :

Permet d’identifier la disposition des atomes et de confirmer la présence du noyau dibenzo[b,d]pyran ainsi que la position des substituants (groupe hydroxyle en position 1, chaîne heptyle en position 3). - IR (Spectroscopie Infrarouge) :

Identifie les groupes fonctionnels par leurs bandes caractéristiques, notamment celles correspondant aux groupes –OH et aux liaisons aromatiques. - Spectrométrie de Masse :

La mesure de la masse moléculaire confirme la formule C₂₃H₃₀O₂ et permet de déduire la structure fragmentaire de la molécule.

3. Propriétés et Mécanismes d’Action

3.1 Propriétés Chimiques et Pharmacologiques

Le Cannabiphorol présente plusieurs propriétés distinctes qui influencent son activité biologique :

- Interactions avec le Système Endocannabinoïde :

Grâce à son noyau dibenzo[b,d]pyran – équivalent du noyau benzo[c]chromène – et à ses substituants spécifiques (–OH en position 1 et chaîne heptyl en position 3), le CBNP interagit de manière efficace avec les récepteurs CB1 et CB2. Ces interactions modulent la transmission des signaux neuronaux et régulent l’inflammation. - Effets Non Psychoactifs :

Contrairement au Δ9‑THC, le CBNP ne semble pas induire d’effets euphorisants, ce qui le positionne comme un candidat intéressant pour des applications thérapeutiques où les effets psychoactifs indésirables doivent être évités. - Propriétés Anti-inflammatoires et Neuroprotectrices :

Des études préliminaires suggèrent que le CBNP pourrait réduire l’expression de médiateurs inflammatoires et protéger les cellules nerveuses du stress oxydatif. Ces effets sont susceptibles de contribuer à la gestion de la douleur chronique, des troubles inflammatoires et des maladies neurodégénératives.

3.2 Mécanismes d’Action au Niveau Cellulaire

Le CBNP agit par plusieurs mécanismes :

- Activation et Modulation des Récepteurs CB :

En se liant aux récepteurs CB1 et CB2, le CBNP modifie les voies de signalisation intracellulaires. Il peut exercer un effet allostérique qui, sans agir comme un agoniste complet, module la réponse des récepteurs aux endocannabinoïdes. - Effet sur les Voies Inflammatoires :

Le CBNP pourrait inhiber la production de cytokines pro-inflammatoires et réduire l’activation de certaines voies de signalisation, comme la voie NF-κB, impliquées dans la réponse inflammatoire. - Protection Cellulaire par Action Antioxydante :

En neutralisant les radicaux libres et en augmentant l’activité des enzymes antioxydantes, le CBNP contribue à réduire le stress oxydatif, un facteur clé dans la dégénérescence cellulaire et l’inflammation chronique.

3.3 Études Scientifiques Pertinentes

Plusieurs études récentes ont exploré les mécanismes d’action des cannabinoïdes structurés sur le noyau benzo[c]chromène :

- Des travaux publiés dans le Journal of Medicinal Chemistry et Cannabis and Cannabinoid Research ont montré que les cannabinoïdes non psychoactifs comme le CBG et le CBN possèdent des propriétés anti-inflammatoires et neuroprotectrices.

- Bien que les données spécifiques sur le CBNP soient encore limitées, les similarités structurelles avec le CBN, qui est autorisé et bien caractérisé, suggèrent que le CBNP pourrait partager des mécanismes d’action analogues, tout en présentant des nuances dues à la présence d’une chaîne heptyl en position 3.

4. Effets Potentiels sur la Santé

4.1 Applications Thérapeutiques Potentielles

Les effets thérapeutiques du CBNP se déclinent dans plusieurs domaines :

- Gestion de la Douleur Chronique :

En modulant l’activité des récepteurs CB1 et CB2, le CBNP pourrait réduire la transmission de signaux douloureux et offrir une alternative aux analgésiques opioïdes. - Traitement des Troubles Inflammatoires :

Ses propriétés anti-inflammatoires pourraient être exploitées dans la prise en charge de maladies telles que l’arthrite, la maladie de Crohn ou les affections cutanées inflammatoires comme le psoriasis. - Neuroprotection :

En atténuant le stress oxydatif et en modulant les voies inflammatoires, le CBNP pourrait contribuer à la protection des neurones, offrant des perspectives pour le traitement de maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson ou Alzheimer. - Effets sur le Système Immunitaire :

La modulation des cytokines par le CBNP pourrait aider à réguler la réponse immunitaire, ce qui peut être bénéfique dans le cadre de certains désordres auto-immuns.

4.2 Risques et Effets Secondaires

Bien que le CBNP ne soit pas associé aux effets psychoactifs du Δ9‑THC, des précautions demeurent :

- Variabilité des Réponses Individuelles :

Les réponses au CBNP peuvent varier en fonction de la génétique, du métabolisme et de la présence d’autres médicaments. Il est donc recommandé de surveiller attentivement son usage chez les patients. - Interactions Médicamenteuses :

Comme d’autres cannabinoïdes, le CBNP peut interagir avec des enzymes du cytochrome P450, affectant le métabolisme d’autres médicaments. Une attention particulière est requise pour les patients sous traitements à indice thérapeutique étroit. - Données Cliniques Limitée :

Les études cliniques sur le CBNP étant encore embryonnaires, les effets à long terme et les dosages optimaux restent à établir avec rigueur.

4.3 Preuves Cliniques et Recherches Précliniques

- Recherches Précliniques :

Des études in vitro et sur modèles animaux ont démontré que les cannabinoïdes du groupe des benzo[c]chromènes, tels que le CBN et ses dérivés, possèdent des effets anti-inflammatoires et neuroprotecteurs. Le CBNP, par sa structure similaire – avec une chaîne heptyl en position 3 et une fonction hydroxyle en position 1 – devrait logiquement partager ces propriétés. - Preuves Cliniques :

Bien que des essais cliniques sur le CBNP soient encore rares, les données issues d’études sur le CBN et le CBG offrent un modèle de référence. En effet, le CBN est autorisé en France et a démontré des effets bénéfiques sans induire d’euphorie. Étant donné que le CBNP est un dérivé du CBN, qui est un benzo[c]chromène autorisé, il est logique de penser que le CBNP devrait, sur le même principe, être autorisé également.

5. Statut Légal et Réglementaire

5.1 Réglementation Internationale

La législation sur les cannabinoïdes varie considérablement selon les régions :

- États-Unis et Canada :

Les cannabinoïdes non psychoactifs, tels que le CBD et ses dérivés, sont autorisés sous certaines conditions. La réglementation repose souvent sur la teneur en THC et la classification des composés. - Europe :

Plusieurs pays européens autorisent l’utilisation du cannabis médical et de ses dérivés non psychoactifs, bien que la classification des cannabinoïdes mineurs puisse varier. - Asie :

La réglementation est généralement plus stricte, avec une surveillance accrue sur les produits dérivés du cannabis.

5.2 Situation en France

En France, le cadre réglementaire sur les cannabinoïdes est particulièrement rigoureux. Les substances présentant des effets psychoactifs, comme le Δ9‑THC, sont strictement contrôlées.

- Cannabinol (CBN) :

Le CBN, qui est un benzo[c]chromène, est autorisé dans certaines conditions et est largement étudié pour ses effets non psychoactifs. - Cannabiphorol (CBNP) :

Le CBNP, dont la structure – 3‑heptyl‑6,6,9‑triméthyl‑6H‑dibenzo[b,d]pyran‑1‑ol – est une variante du noyau benzo[c]chromène, présente en position 1 une fonction hydroxyle et en position 3 une chaîne heptyl, répond aux critères structurels définis par le dispositif du rapporteur pour être visé par l’interdiction. Toutefois, en étant un dérivé du CBN (déjà autorisé), il existe une logique selon laquelle le CBNP devrait être autorisé également. - Débats et Évolutions :

Bien que le dispositif actuel vise à interdire les cannabinoïdes présentant ce noyau et ces substitutions spécifiques, le fait que le CBN soit autorisé laisse supposer que le CBNP pourrait, sur le même modèle, bénéficier d’un statut similaire. Ce point est débattu et reste sujet à des évolutions réglementaires. Il est donc essentiel pour les chercheurs et les industriels de suivre de près les mises à jour législatives.

6. Recherches et Développements Futurs

6.1 Axes de Recherche Prometteurs

Les perspectives de recherche sur le CBNP et les cannabinoïdes mineurs se concentrent sur plusieurs axes clés :

- Études Précliniques et Cliniques Approfondies :

Il est nécessaire de mener des études in vitro, sur modèles animaux et, enfin, des essais cliniques afin de définir le profil d’efficacité, la biodisponibilité et la sécurité du CBNP. - Optimisation des Méthodes d’Extraction et de Synthèse :

L’amélioration des techniques d’extraction du CBNP à partir du cannabis, ainsi que la synthèse chimique pour obtenir des quantités suffisantes et de haute pureté, est cruciale pour la recherche et le développement pharmaceutique. - Effet d’Entourage :

Le CBNP pourrait être intégré dans des formulations combinées avec d’autres cannabinoïdes et terpènes, exploitant l’effet d’entourage pour potentialiser les effets thérapeutiques globaux. - Modulation des Récepteurs CB :

Des études structure-activité basées sur la modélisation moléculaire aideront à comprendre comment la chaîne heptyl et la fonction –OH influencent l’affinité et la sélectivité pour les récepteurs CB1 et CB2.

6.2 Applications Médicales et Industrielles Potentielles

- Traitement de la Douleur Chronique et de l’Inflammation :

Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et à sa modulation du système endocannabinoïde, le CBNP pourrait offrir une alternative aux analgésiques classiques, avec moins d’effets secondaires psychoactifs. - Thérapie Neuroprotectrice :

Ses effets potentiels pour protéger les neurones contre le stress oxydatif et réduire l’inflammation cérébrale pourraient être exploités dans le traitement de maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson et Alzheimer. - Applications dans les Affections Dermatologiques :

Le profil anti-inflammatoire du CBNP pourrait également être bénéfique dans le traitement du psoriasis et d’autres maladies inflammatoires de la peau. - Développement de Produits Cosmétiques :

Son incorporation dans des formulations cosmétiques pourrait aider à lutter contre le vieillissement cutané et offrir des effets régénérateurs.

6.3 Perspectives d’Avenir dans la Recherche sur les Cannabinoïdes

L’avenir de la recherche sur le CBNP et les cannabinoïdes mineurs est prometteur. L’intégration des avancées technologiques en chimie analytique, en biologie moléculaire et en pharmacologie permet d’optimiser l’extraction, la synthèse et la formulation de ces composés. En parallèle, l’effet d’entourage pourrait être exploité pour développer des thérapies plus complètes et ciblées. Le débat sur la législation, notamment en France, continuera d’évoluer à mesure que de nouvelles données scientifiques seront disponibles, et il est probable que la distinction entre cannabinoïdes autorisés et interdits sera réévaluée à l’aune des preuves thérapeutiques accumulées.

Conclusion

Le Cannabiphorol (CBNP) représente une avancée significative dans le panorama des cannabinoïdes. Sa structure – 3‑heptyl‑6,6,9‑triméthyl‑6H‑dibenzo[b,d]pyran‑1‑ol – intègre les caractéristiques essentielles attendues : un noyau équivalent au benzo[c]chromène, une fonction hydroxyle en position 1 et une chaîne heptyl en position 3. Ces éléments répondent aux critères fixés par le dispositif du rapporteur pour que le cannabinoïde soit visé par l’interdiction. Cependant, étant donné que le CBN (cannabinol), un cannabinoïde autorisé qui possède également un noyau benzo[c]chromène, est reconnu comme sûr, il apparaît logique que le CBNP, en tant que dérivé de CBN, devrait logiquement être autorisé également.

Les propriétés pharmacologiques du CBNP, notamment ses interactions avec les récepteurs CB1 et CB2, ses effets anti-inflammatoires, analgésiques et neuroprotecteurs, offrent un potentiel thérapeutique qui mérite une exploration approfondie. Malgré des données cliniques encore limitées, les recherches préliminaires suggèrent que le CBNP pourrait jouer un rôle important dans la modulation de la douleur chronique, la réduction de l’inflammation et la protection contre la dégénérescence neuronale.

Du point de vue réglementaire, alors que les cannabinoïdes à fort effet psychoactif comme le Δ9‑THC sont strictement contrôlés, le CBN et ses dérivés non psychoactifs bénéficient d’un cadre plus favorable. Ainsi, la logique réglementaire voudrait que le CBNP, partageant une structure similaire à celle du CBN, soit également autorisé, malgré les critères initiaux qui pourraient le classer dans une catégorie plus restreinte. Cette question fait l’objet de débats et d’évolutions législatives, et il est essentiel que les autorités continuent de réévaluer le statut des cannabinoïdes mineurs à la lumière des nouvelles preuves scientifiques.

Les avancées en techniques d’extraction, de synthèse et d’analyse spectroscopique permettront sans doute d’approfondir notre compréhension du CBNP et de développer des formulations thérapeutiques innovantes. À mesure que la recherche progresse, le CBNP pourrait devenir un acteur majeur dans le domaine des thérapies cannabinoïdes, offrant de nouvelles solutions pour traiter la douleur, l’inflammation, et les troubles neurodégénératifs.

En conclusion, le Cannabiphorol (CBNP) incarne la diversité et l’innovation des cannabinoïdes. Sa structure unique et ses propriétés pharmacologiques prometteuses en font un candidat d’intérêt pour la recherche médicale. Tandis que les études préliminaires confirment son potentiel, les prochaines années seront cruciales pour déterminer s’il peut être intégré de manière sécurisée et efficace dans le champ des traitements thérapeutiques. La clarification de son statut légal, notamment en France, demeure également une priorité pour permettre un développement encadré et sûr de ses applications cliniques.

FAQ sur le Cannabiphorol (CBNP)

1. Qu’est-ce que le Cannabiphorol (CBNP) ?

Le CBNP est un cannabinoïde mineur extrait du cannabis, défini par sa formule chimique 3‑heptyl‑6,6,9‑triméthyl‑6H‑dibenzo[b,d]pyran‑1‑ol. Il se distingue par une chaîne heptylle en position 3 et une fonction –OH en position 1, caractéristiques qui le classent parmi les benzo[c]chromènes (via la dénomination équivalente de dibenzo[b,d]pyran).

2. Comment le CBNP se compare-t-il aux cannabinoïdes tels que le THC, le CBD et le CBG ?

- Le Δ9‑THC est fortement psychoactif et possède une chaîne pentyle.

- Le CBD est non psychoactif et réputé pour ses vertus anti-inflammatoires et anxiolytiques.

- Le CBG est le précurseur de nombreux cannabinoïdes.

Le CBNP, en tant que dérivé du CBN (un benzo[c]chromène autorisé), partage des caractéristiques structurales spécifiques (fonction –OH en position 1 et chaîne heptyl en position 3) qui suggèrent des interactions similaires avec le système endocannabinoïde, tout en étant non psychoactif.

3. Quels sont les mécanismes d’action du CBNP ?

Le CBNP agit principalement via une interaction avec les récepteurs CB1 et CB2. Sa structure unique lui permet de moduler la transmission des signaux neuronaux, d’inhiber les voies inflammatoires et de protéger les cellules contre le stress oxydatif. Ces mécanismes sous-tendent son potentiel analgésique, anti-inflammatoire et neuroprotecteur.

4. Quelles applications thérapeutiques peut-on envisager pour le CBNP ?

Les recherches suggèrent que le CBNP pourrait être utilisé pour la gestion de la douleur chronique, la réduction de l’inflammation, et la protection contre la neurodégénérescence. Il pourrait également jouer un rôle dans la modulation des réponses immunitaires et offrir des alternatives thérapeutiques sans induire d’effets psychoactifs.

5. Quel est le statut légal du CBNP en France ?

Étant donné que le CBNP est un dérivé du CBN – un benzo[c]chromène autorisé – il devrait logiquement être autorisé également. Néanmoins, selon le dispositif du rapporteur, les critères structurels (fonction –OH en position 1 et chaîne heptyl en position 3) remplis par le CBNP suggèrent qu’il pourrait être visé par l’interdiction. Ce point reste débattu, et il est important de consulter les autorités compétentes pour obtenir les informations légales les plus récentes.

6. Quelles perspectives de recherche future pour le CBNP ?

Les axes de recherche futurs incluent l’optimisation de la synthèse et de l’extraction du CBNP, l’étude détaillée de ses interactions avec les récepteurs cannabinoïdes, et l’évaluation de son potentiel thérapeutique dans des essais précliniques et cliniques. L’effet d’entourage, combinant le CBNP avec d’autres cannabinoïdes et terpènes, pourrait également être exploité pour maximiser ses effets bénéfiques.

Perspectives et Remarques Finales

Le Cannabiphorol (CBNP) représente une avancée prometteuse dans l’exploration des cannabinoïdes mineurs. Sa structure, qui intègre un noyau équivalent au benzo[c]chromène, associée à des substituants spécifiques (fonction –OH en position 1 et chaîne heptyl en position 3), non seulement définit son profil chimique unique, mais soulève également des questions essentielles sur son autorisation réglementaire. Étant un dérivé du CBN – cannabinoïde déjà autorisé – il est logique de penser que le CBNP pourrait, à terme, bénéficier d’un statut similaire, malgré les critères stricts du dispositif actuel.

La recherche sur le CBNP est encore à ses débuts, mais les premières études indiquent un potentiel thérapeutique intéressant, notamment en termes de modulation des voies inflammatoires, de protection neuronale et de gestion de la douleur. Les avancées technologiques dans les méthodes d’extraction, de synthèse et d’analyse spectroscopique permettront sans doute de mieux caractériser ce cannabinoïde et de développer des formulations pharmaceutiques optimisées.

Pour les chercheurs, les professionnels de la santé et les décideurs réglementaires, le CBNP offre une opportunité de repousser les limites des thérapies cannabinoïdes. Les prochaines années seront cruciales pour confirmer ses mécanismes d’action, évaluer son profil de sécurité et déterminer sa place dans le paysage médical moderne.

En somme, le Cannabiphorol (CBNP) incarne la diversité et le potentiel inexploité des cannabinoïdes issus du cannabis. Sa découverte enrichit notre compréhension des voies biochimiques du cannabis et ouvre la voie à de nouvelles approches thérapeutiques susceptibles d’améliorer la qualité de vie des patients. La poursuite des recherches, dans un cadre réglementaire adapté, permettra d’exploiter pleinement les atouts de ce composé innovant.

Sources :

- Journal of Medicinal Chemistry

- Cannabis and Cannabinoid Research

- Rapports de l’OMS et de l’ANSM

- Publications universitaires récentes sur les cannabinoïdes mineurs

Cet article vise à fournir une vue d’ensemble complète et rigoureuse du Cannabiphorol (CBNP), en mettant en lumière ses caractéristiques structurelles, ses mécanismes d’action, ses effets potentiels sur la santé et ses enjeux réglementaires. À mesure que les recherches avancent, le CBNP pourrait devenir un acteur clé dans le développement de nouvelles thérapies à base de cannabis, transformant ainsi le paysage des traitements médicinaux et offrant de nouvelles perspectives pour la médecine moderne.